■ 開催概要

- 日時:2025年10月28日(火)20:00〜21:30

- 形式:オンライン開催(Zoom)

- 主催:NPO法人GEWEL

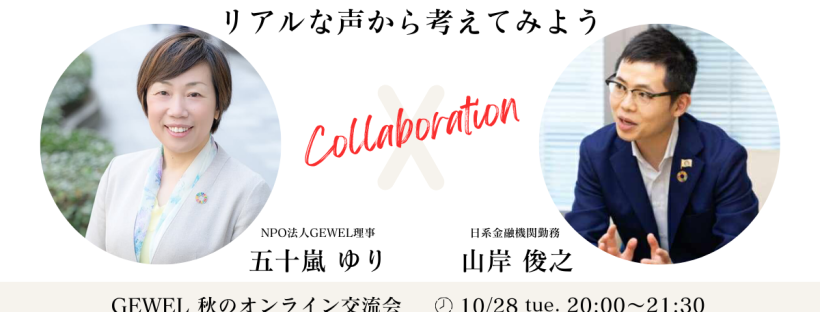

- ナビゲーター:五十嵐さん(GEWEL理事・LGBTQ当事者)、山岸俊幸さん(企業人事・アライ)

■ ナビゲーター紹介と進行概要

- 五十嵐さん:GEWEL理事。

レズビアン当事者として12年以上啓発活動に携わり、講師として全国で講演。 - 山岸さん:第一生命保険株式会社 人事部人材開発室所属。

企業人事としてD&I推進を担当し、社会人大学院でも人的資源管理を学んでいる。

進行は、前半を「当事者のリアルな声」(五十嵐さん)、後半を「アライとしての実践」(山岸さん)が担当。

その後、クロストーク → ブレイクアウト対話 → 全体共有 → 質疑応答という流れで進められた。

■ 前半:当事者のリアルな声(五十嵐さん)

- 自己受容までの葛藤

五十嵐さんは中学生のとき、自身が女性に関心を持つことに気づいた。

当時は情報が極端に少なく、辞書には「異常」と記載され、教科書には「異性を好きになるのが自然」と書かれていた。

そのため、「自分はおかしい人間だ」と思い込んでしまったという。

- 最初のアライ ― 母との対話

苦悩の末、母親に打ち明けた際、「大丈夫、気にしないで」と受け入れられた。

この一言が大きな救いとなり、父も自ら学び始め、家族全員が支えとなった。

「誰に最初に話すか」が当事者にとって重要な分岐点になることを実感したという。

- 職場での経験と気づき

社会に出てからも、カミングアウトには慎重さが必要だった。

相手の発言や雰囲気を観察し、「話しても大丈夫な人」を見極めてきた。

- 「なんだ、早く言ってくれればよかったのに」と受け止めてくれた友人

- 「だからあまりプライベートの話をしなかったんだね」と理解を示した同僚

こうした何気ない言葉が、**「安心して話せる社会の基盤」**になると語った。

■ 後半:アライの実践と視点(山岸さん)

- アライの原点 ― 仕事での出会い

銀行勤務時代、同性パートナーと暮らす顧客から

「なぜ一緒に住む人に財産を残せないのか」と問われた経験が転機となった。

当時は法律上の制度として「仕方ない」と説明したが、

「制度以前に“人として当たり前の願い”が叶わない現実」に強い衝撃を受けたという。

- ビジネス視点から意識変化へ

当初は“レインボー消費”としてLGBTQマーケットをビジネス視点で捉えていたが、

当事者へのヒアリングを重ねるうちに、「本当に必要なのは制度と意識の変革」と気づく。

→ 「商品を売ることより、“アライを増やすこと”が社会変革の鍵」

- 企業内での取り組み

- アライバッジ・ステッカー導入

- 社内研修・スクリプト整備

- 「レインボーウォッシュ(見せかけ支援)」への警戒

レインボーバッジをきっかけにお客様からカミングアウトを受けた社員の例を紹介し、**「見える化されたサインが信頼を生む」**と実感したと語った。

■ クロストーク:当事者 × アライの視点から

- 「アライであることを表明するのは勇気がいる」と感じる人も多い。

しかし、**“表明とは表現のひとつ”**と捉えることで一歩を踏み出せる。

- 「好きの反対は無関心」。関心を持ち続けることが何より大切。

- 電通調査のデータでは、

当事者の48%が「言ったら居づらくなる」と感じる一方、

非当事者の80%以上が「ありのまま受け入れたい」と回答。

→ お互いの思いが交差していない現実が示された。

- バッジをつける、話題をそらす、フラットな態度を保つ――

小さな行動が「あなたは安全な人だ」と伝えるサインになる。

- 「間違えてもいい。誠実に謝り、対話を続けることが大事」と両者が強調。

■ 学び・気づき

- **“アライは立場ではなく姿勢”**であること。完璧な知識より、関心と誠実さが重要。

- 小さな行動が誰かを救う。バッジや言葉が、当事者にとって安心のサインになる。

- お互いの誤解を解くには対話が必要。沈黙や無関心が壁をつくる。

- 失敗を恐れず学び続ける「Try & Learn」の姿勢が、組織文化を変えていく。

アンケート回答より

当事者にとってカミングアウトするTPOは、非当事者が思っているよりも何倍も慎重に選んでいるということ。

当事者の方から話を聞く機会がなく実際どのような悩みを抱えていたのかなどを知ることができました。

■ 感想

五十嵐さんの体験に触れ、**「理解されることの力」の大きさを実感した。

山岸さんの実践からは、「企業の中でアライが増えることが社会を変える」**という希望を感じた。

この交流会は、知識を学ぶ場というよりも、人の想いに触れて自分ごととして考えるきっかけになった。

今後、自分自身の職場や周囲でも、小さな行動からアライシップを広げていきたい。