■開催概要

-

開催日時:2023年12月17日(日)19:00~21:00(オンライン開催)

-

テーマ:”D&Iのキャズムってどう越える?”

「D&Iのキャズムとは何か?」

キャズム理論の紹介

D&I推進の5ステップ(理想形)

キャズムの原因(落とし穴)

乗り越えるために

-

登壇者:

小嶋 美代子(代表理事)

稲葉 哲治(理事)

山田 弘(副代表理事)

篠田 寛子(理事)

五十嵐 ゆり(理事)

1. 開会

GEWELが20年以上にわたって掲げてきた理念

「自分らしさと違いを活かしあう社会へ」

のもと、企業・地域社会へD&Iを広めてきた活動の歩みが紹介されました。

2. 既存理事による対談

「D&Iの変化とこれから」

● 小嶋 美代子(北海道)

-

GEWELの活動は、女性活躍から始まり、現在は社会全体の包摂へと拡大。

-

欧米ではすでに「DE&I(Equity=公正)」が加わり、公平性への注目が進む。

-

「アンコンシャス・バイアス」「心理的安全性」など、共通言語も広がった。

-

今後の課題として、生成AIのジェンダーバイアスを懸念。

人間のバイアスを拡張してしまうリスクがあり、D&Iの新たな壁になる可能性を指摘。

● 稲葉 哲治(東京)

-

日本社会における課題として、「学ばなさ・変わらなさ」を強調。

-

コロナ禍を経ても働き方が元に戻り、変化が定着していない。

-

ジェンダーギャップ指数の改善が進まないのも「学びを止めている」ことの象徴。

-

-

しかしポジティブな変化もある。

-

サステナビリティを重視する企業がD&Iにも積極的。

-

「ビジネスと人権」を意識する企業が増加。

-

社会的責任と多様性の両輪を動かす動きが見られる。

-

● 山田 弘(神奈川)

-

働き方・教育・リーダーシップの3点から変化を紹介。

-

働き方:男性育休の浸透により「性別役割分担」の意識変化が始まっている。

-

教育:不登校や個別最適化をめぐるオルタナティブ教育の広がり。

-

リーダー像:「ボス」から「コーチ」への転換。

部下を支配するのではなく、強みを伸ばす存在が求められる。

-

-

映画『隣人X』やNHK Eテレの番組『虹クロ』など、

社会の中で「多様性」を表現する文化的潮流が力強く広がっている。

● ディスカッション

-

「学ばなさ」と「生成AIの偏り」は根っこが同じではないか――

“既知のことしか学ばない”姿勢が共通している。

-

アンコンシャス・バイアスはなくならない。自覚し続ける力が重要。

-

D&Iの本質は「人だけの多様性」に留まらず、

AI・動物・働き方など、**“人以外との共生”**にまで広がっている。

3. 新理事によるトーク

「D&Iに加えたい私の視点」

● 篠田 寛子(岐阜県)

-

地方と中小企業の視点を重視。

-

大企業・東京中心の“お手本モデル”に合わせるのではなく、

**「地方ならではのD&I」「小規模だからこその柔軟性」**を活かすべき。

-

本社の方針を押し付けられることが地方の課題。

地域や組織文化に合った取り組みを認め合う必要がある。

● 五十嵐 ゆり(東京)

-

「少数派支援」が「かわいそうな人を助ける運動」になっていないかを疑う。

-

大切なのは、マジョリティの無自覚な“特権”に気づくこと。

-

「良いことをしている私たち」という上から目線を脱し、

“人権”として対等に扱う姿勢が不可欠。

-

地方では「うちには当事者がいない」「文化だから変えない」

という抵抗が根強く、情報格差・ジェネレーションギャップが課題。

● 両者の共通テーマ

-

「情報の偏り」「変化への抵抗」「終わった感」

→ “わからない”ことを“ない”と決めつける風土をどう変えるか。

-

「文化だから」で思考停止するのではなく、

その文化の中で“どう変われるか”を考える視点が求められる。

4. メインセッション

「D&Iのキャズムとは何か?」

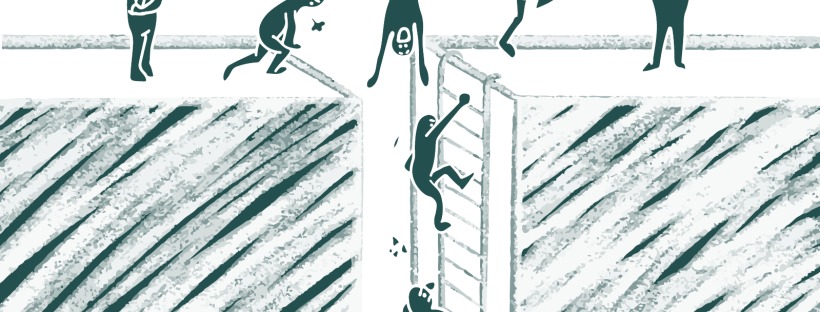

● キャズム理論の紹介

-

CHASM(キャズム)=断絶・溝。

新しい概念や技術が社会に普及する際に越えねばならない溝。

-

D&Iも同じ。担当者や一部の熱心な層が頑張っても、

経営層や全社に広がらず“止まってしまう”構造がある。

● D&I推進の5ステップ(理想形)

-

担当者の“目覚め”

-

推進部署の賛同

-

経営層の理解と支援

-

全社的な共通認識

-

社外への発信・社会的価値化

→ 現実は、③〜④の間に「キャズム(断絶)」がある。

● キャズムの原因(落とし穴)

-

「忙しい」「成果が見えない」と後回しにされる

-

D&Iは“めんどう”という認識(コミュニケーションコスト)

-

経営者が“知ってるつもり”で止まる

-

感情(フィール)を語れず思考偏重

-

「日本(自社)は特別」「他社は他社」といった逃げ口上

-

担当者の異動・入れ替わりによる継続性の欠如

-

熱意ある担当者が“浮く”構造

-

“なぜ今やるのか”の共感が共有されていない

● 乗り越えるために

-

D&Iを「プロジェクト」ではなく「文化づくり」として捉える。

-

推進担当者一人に依存せず、“アーリーマジョリティ層(共感者)”を増やす。

-

経営層にも“フィール”を促すことで、

「人としての共感」から組織文化を変えていく。

5. 気づきと学び

-

D&Iは終わったテーマではなく、変化を続ける社会課題。

-

「キャズム=担当者の孤立」をどう防ぐかが、今後の推進の鍵。

-

地方や中小企業の現場でも、**“自分たちの形のD&I”**を探ることが必要。

-

マジョリティの特権や無自覚を認め、他者理解を“自分ごと”に変える力が求められる。

-

結局、D&Iを進めるのは制度でも仕組みでもなく、

**“対話と想像力”**であると実感した。

6. まとめ

GEWELのオープンフォーラムは、D&Iを“語る”だけでなく、

“体感しながら考える”対話の場であることを強く感じた。

今回の「キャズム」というキーワードは、

D&Iの“広がらない理由”を整理し、次の行動を考える大きなヒントとなった。

「変わらない」ことを嘆くのではなく、

「どう変わっていくか」を対話で描いていく。

そのための仲間づくり・共感づくりの重要性を改めて認識した。