「はて?」

最近、わたしの周りでよく聞くセリフです。ドラマをきっかけにジェンダーのことが気になるようになったようです。あらためてドラマの影響力を感じます。

今日は、女性が管理職になる時によく起きる「はて?」を整理してみました。

- はて?わたしが昇格するなんて滅相もない

まさか自分が昇格するなんて思ってもみなかった、と聞くと、わたしは「このご時世にほんまかいな」と疑ってしまいます。本当は予期していたのに想定外だと主張するケースでよくあるのは、セルフ・ハンディキャッピングです。試験前に勉強したか問われて「ぜーんぜん!」と答えるアレです。美しさの秘訣を聞かれた女性芸能人が「特別な事は何も」と答えるのも同じです。この心理はセルフハンディキャッピングと言い、失敗時の言い訳ともいえます。また、必死にならないことが美徳という価値観から来ていいます。女性が、管理職に興味ないことを美徳と捉えていることも影響しているように思います。

- はて?それは偶然でしょう

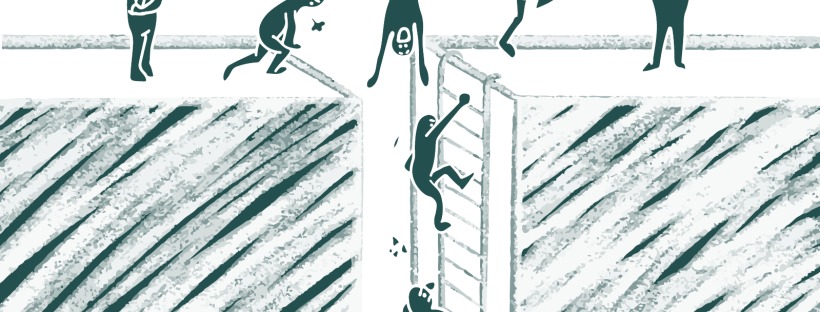

管理職になることを予想はしていたけれど、そのタイミングが早かったという話も聞きます。管理職キャリアの期待を感じ、自らもそのつもりで経験を積んできたものの、まだまだ自分には無理だろうと思っていたので、辞令を見て驚くのです。仕事で成功してもそれは自分の能力によるものではなく、偶然や他者に理由があると考えることが、とりわけ成功者の女性に多く見られます。インポスター症候群と呼ばれています。